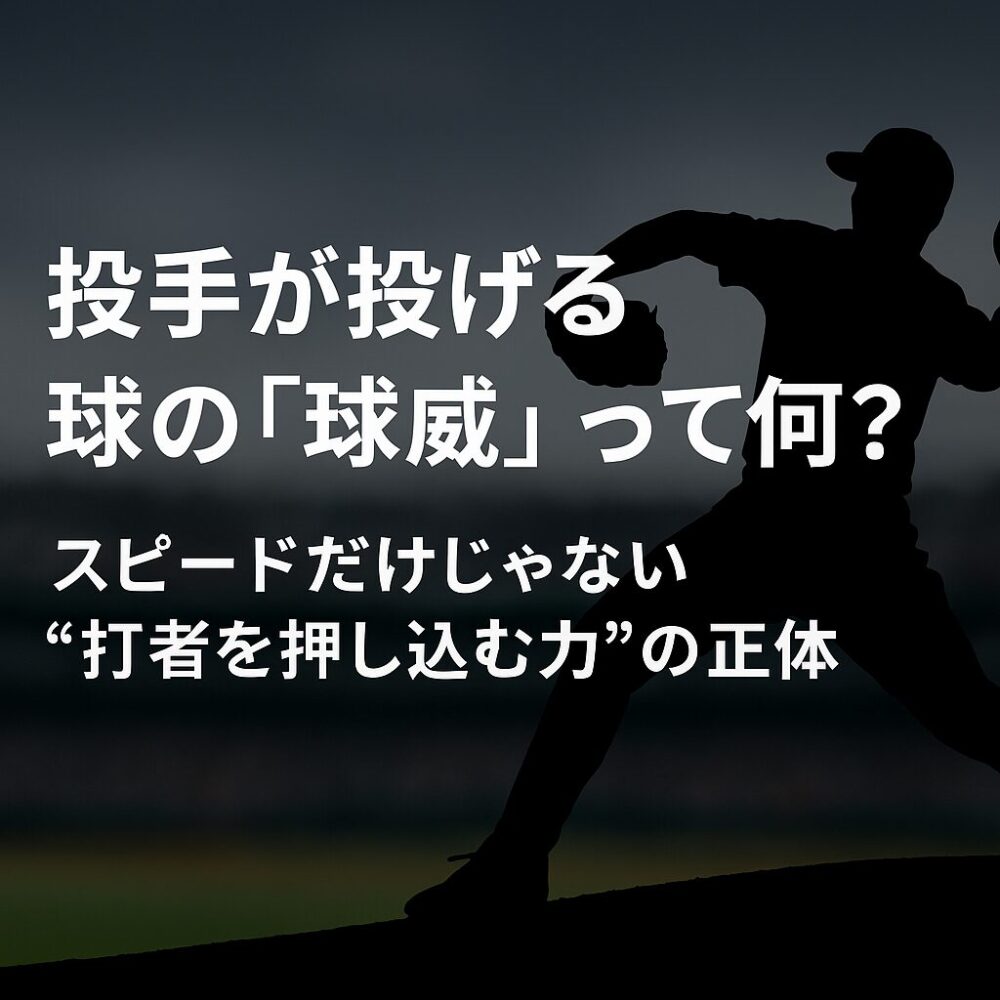

野球中継や解説でよく耳にする「球威」という言葉。

「あのピッチャーは球威がある」とか、「球威が落ちてきたな」など、実況でも頻出ワードですが、実際のところ“球威”って何を指しているのでしょうか?

今回はこの「球威」という言葉をテーマに、プロ野球選手の実例を交えて深掘りしてみたいと思います。

球威=球速ではない?

まず最初に理解しておきたいのは、「球威」は単なる球速ではないということ。

たしかに速球派投手には球威があるイメージがありますが、150km/hを超える球を投げるからといって、必ずしも“球威がある”とは限りません。

たとえば、NPB最速クラスのストレートを投げる佐々木朗希(ロッテ)。彼の160km/h超えの真っすぐは数字上も圧倒的ですが、それ以上に球威を感じさせるのは、「打者が押し込まれている」その結果です。

バットを振っても芯を外され、ファウルになったり、詰まらされたり。これが「球威」の正体とも言えます。

球威を構成する3つのポイント

「球威がある球」とはどんな球か?以下の3つの要素が主に関わっています。

回転の質と伸び

ストレートの回転数が多く、かつ“縦回転”のバックスピンが強い球は、打者からすると「浮き上がってくる」ように見えます。こうした球は打者の予測より沈まず、結果として差し込まれたり空振りしたりするのです。

例えば、**大谷翔平(ドジャース)**のストレートは150km/h台でもMLBの強打者を次々と打ち取ります。理由は「エクステンション(リリースポイントの前方化)」と「高回転・質の高いバックスピン」。これが球威を生み出している要因です。

リリースポイントの近さ

同じ球速でも、打者から見てリリースされる位置が近いと、体感速度は上がります。たとえば、**千賀滉大(メッツ)**は腕の振りが速く、しかもリリースポイントが打者に近いことで有名。

150km/h台の速球が“160km/hクラス”に感じられるとも言われており、球威の大きな武器となっています。

打者の反応=詰まらせる・押し込む

最後に、実際の打者の反応も「球威」の重要な指標です。速球をファウルにされたり、簡単にセンター前に打たれたりする場合、その球は球速が出ていても球威がないと判断されることがあります。

たとえば**村上宗隆(ヤクルト)**のようなパワーヒッターを詰まらせた時、「あの球は球威があった」と感じるわけです。つまり、“バッターがどう感じたか・どんな結果になったか”も、球威の一部といえるのです。

球威があるとどう有利なのか?

球威のある投手は、とにかく打者に“前で捉えさせない”のが強みです。バットの芯を外し、詰まらせ、フライやゴロを打たせる。特にピンチの場面では「打ち取れる球威」が武器になります。

また、球威のある真っすぐがあると、変化球も活きてきます。たとえば、速球で押し込んでおいてからのスプリットやスライダー。打者は速球に差し込まれることで、変化球にもタイミングが合わなくなり、結果として凡打や三振を量産することができるのです。

球威で勝負するタイプの投手たち

最後に、MLBの中でも特に「球威」で勝負する印象の強い投手を何人か挙げてみます。

• 佐々木朗希(ドジャース):球速・回転・リリースすべてが球威を構成。打者が分かっていても打てない速球。

• 山本由伸(ドジャース):直球は150km/h台ながら、質の高さとコンビネーションで打者を圧倒。

• 今永昇太(カブス):球速よりも「打者が前で捉えられない」ストレートの質で勝負。高めのストレートで三振を量産。

まとめ

「球威」とは、単なるスピードではなく、打者を押し込む力そのもの。

回転数、リリースポイント、打者の反応――数字と感覚の両方から生まれる“見えない力”とも言えます。

これからプロ野球を観る時は、球速の数字だけではなく、「この球、バッターが差し込まれてるな」といった視点で見てみると、ピッチャーの“真のすごさ”がもっと楽しめるはずです。

コメント