はじめに

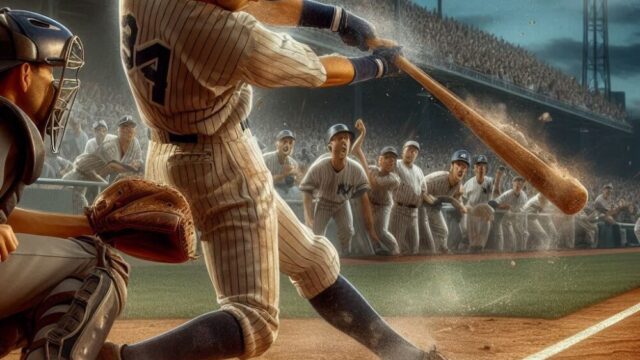

野球の投手にとって「肘の故障」は避けて通れないテーマです。特に近年はトミー・ジョン手術を受けるプロ選手が増え、MLBでは2000年代以降、毎年平均して20~30人の投手がこの手術を受けているという報告もあります。では、肘の負担はストレートと変化球のどちらが大きいのでしょうか?そして、最も危険な球種は何なのでしょうか?本記事では、科学的な研究と統計データをもとに、投手の肘の負担について解説します。

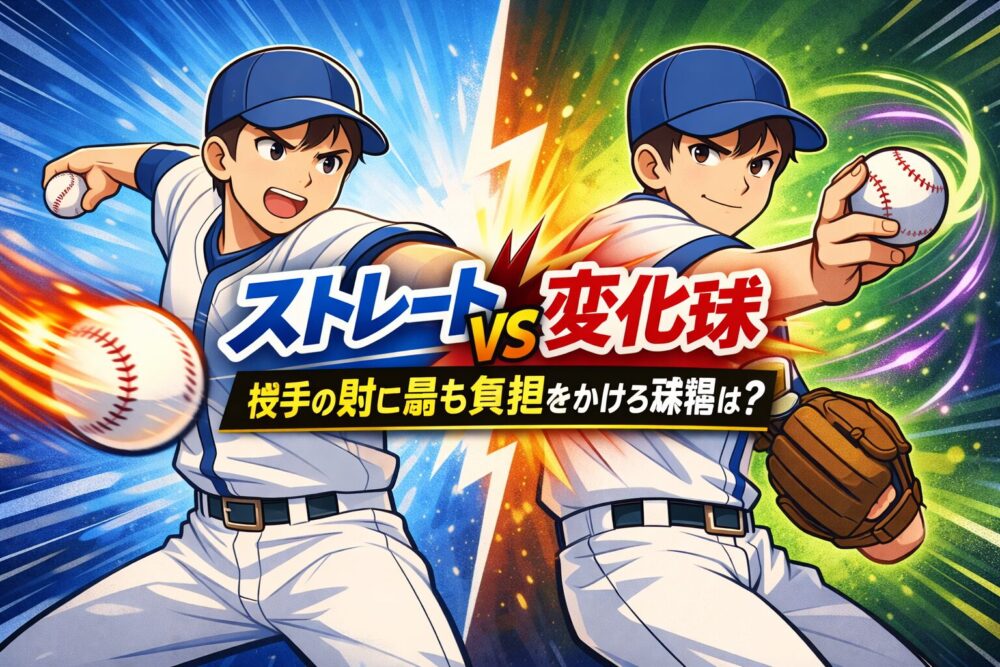

ストレートと変化球、どちらが肘に負担をかけるのか?

一見すると「曲がるボール=不自然なフォーム=肘に負担」というイメージがあります。しかし、アメリカの**ASMI(American Sports Medicine Institute)**の研究では、「ストレート(フォーシーム)の投球でも非常に大きなストレスがかかる」ことが明らかになっています。

特に、ストレートはリリース時に最大の肘内側側副靱帯(UCL)へのストレスを発生させることが多いとされます。理由は、最大出力での投球が求められるためです。

一方、変化球では種類によって大きな差があり、チェンジアップは比較的低負担、スライダーやカーブは回内・回外動作が大きいため負担が増加する傾向があります。

最も肘の負担が大きい球種は?

複数の研究結果を整理すると、以下のような傾向が見られます。

- スライダー:特に負担が大きいとされる。ASMIの研究では、ストレートよりも約20%高いUCLストレスが報告されている。

- カーブ:回外動作が強く、肘・肩に複合的なストレスを与える。

- フォーク/スプリット:指の間にボールを挟むため、リリース時に肘へ強い張力がかかる。

- チェンジアップ:比較的負担が少ないとされるが、力みすぎると逆にリスク増。

- ストレート:球速依存。特に150km/hを超える投球では肘への負担は非常に高い。

つまり「最も危険な球種=スライダー・スプリット系」であると考えられます。

肘の故障の原因は?

肘の故障は単一の原因ではなく、**「過度な投球量」「球種の偏り」「フォームの乱れ」「回復不足」**など複数の要因が重なります。

特にアマチュア選手では以下が典型的なリスクです。

- 毎日投げ続ける → 疲労が蓄積

- 試合で無理して球速を上げる

- スライダーを投げすぎる(中高生に多い)

- 投球直後に適切なケアをしない

故障を防ぐための方法

肘の故障を未然に防ぐには、以下のアプローチが効果的です。

投球制限の順守

日本野球連盟やMLBでも年齢別に球数制限が推奨されています。高校生であれば、1日100球前後が安全ラインとされます。

フォームの改善

腕だけに頼らず、体幹や下半身を使った投球を心がける。専門のコーチや動画分析を活用すると効果的です。

球種のバランス

スライダーやスプリット系を多投しすぎない。ストレートとチェンジアップを軸に組み立てる投手が長く活躍しやすい傾向にあります。

登板後のリカバリー

アイシング・ストレッチ・軽い運動(ジョグやバンドトレ)で血流を促し、炎症を抑えることが重要です。

一般人でもできる登板後のケア方法

プロ選手が行うケアは専門スタッフや器具が必要ですが、アマチュアや草野球選手でも実践できる方法があります。

- アイシング:投球直後に15〜20分、肘周りを冷却

- コンプレッション(圧迫):専用サポーターや弾性包帯で肘を軽く圧迫

- アクティブリカバリー:翌日に軽いジョグやチューブトレで血流改善

- 睡眠と栄養:修復には7時間以上の睡眠と、タンパク質+ビタミンCの摂取が有効

- ストレッチ:手首回りや前腕屈筋群を中心に軽く伸ばす

まとめ

投手の肘の負担は「ストレート=安全、変化球=危険」と単純に分けられるものではなく、球種・球速・投球数・フォームが複雑に影響します。

ただし、科学的データから見てもスライダーやスプリット系は肘に最も大きな負担を与える球種であることがわかっています。

アマチュア選手や草野球愛好家でも、球数制限の遵守・球種のバランス・登板後のケアを心がけることで、長く健康に野球を楽しむことが可能です。

コメント